Ausarbeitung

zum Thema "Teilchenbeschleuniger"

Teilchenbeschleuniger sind Anlagen zum

Beschleunigen von geladenen Elementarteilchen oder Ionen auf hohe

Geschwindigkeiten. Teilchenbeschleuniger zählen zu den größten und teuersten

in der Physik verwendeten Vorrichtungen. Sie bestehen im Wesentlichen aus drei

Teilen: einer Quelle zur Freisetzung von Elementarteilchen oder Ionen, einer

weitgehend evakuierten röhrenförmigen Bahn, in der sich die Teilchen frei

bewegen können, und einer Einheit zum Beschleunigen der Teilchen.

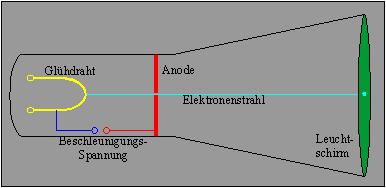

Den einfachsten Teilchenbeschleuniger kennt (fast) jeder und die meisten haben

ihn auch zu Hause: eine Braunsche Röhre, die in jedem Fernseher als Bildröhre

vorhanden ist. In einer Braunschen Röhre werden aus einem Glühdraht

austretende Elektronen in einem elektrischen Feld beschleunigt. Diese treffen

auf einen Leuchtschirm und bilden dort einen Leuchtpunkt. Zur Erweiterung zum

Fernseher bedarf es einiger Ablenkeinrichtungen, um den Strahl auf bestimmte

Punkte auf dem Leuchtschirm zu fokussieren.

Natürlich erhalten die Elektronen in

einer Fernsehröhre nicht die Energie, die wir benötigen um damit

Teilchenphysik zu betreiben. Es ist jedoch ein gutes Beispiel, um den

Energiegewinn eines geladenen Teilchens in einem elektrischen Feld zu zeigen.

Dabei gilt: Beim Durchlauf einer Spannungsenergie von U = 1000 V gewinnt ein

Elektron die Energie: E= 1 e . 1000 V = 1000 eV = 1 keV

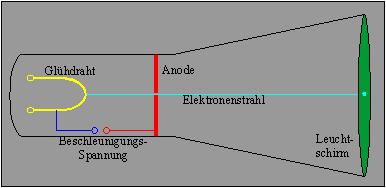

Das erste, zum Beschleunigen von Teilchen gebaute Gerät, war der sogenannte

Linearbeschleuniger (Ende der 20er Jahre). Er dient den Physikern dazu

subatomare Teilchen zu erforschen. Diese wurden mit den nahezu auf

Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Teilchen beschossen. Als

"Geschosse" eignen sich aufgrund ihrer kleinen Größe und ihrer

Ladung Elektronen und Ionen. Beim Linearbeschleuniger werden diese Teilchen mit

Hilfe von Wechselspannungen auf einer geraden Bahn vorangetrieben. Für niedrige

Energien nutzt man elektrostatische Felder, bei höheren Energien benutzt man

frequente elektrische Wechselfelder zum Beschleunigen. Die Teilchen passieren

beim Durchgang durch den Beschleuniger eine Reihe röhrenförmig gebauter und

hintereinander stehender Elektroden. Die Frequenz der Wechselspannung wird so

eingestellt, daß ein Teilchen immer dann nach vorne beschleunigt wird, wenn es

die Lücke zwischen zwei Elektroden passiert. Durch dieses andauernde

Beschleunigen wird in die selbe Richtung wird die Energie stufenweise erhöht.

Theoretisch kann man mit einem Linearbeschleuniger Teilchen auf ein beliebiges

Energieniveau bringen. Mit einer Länge von 3,2 Kilometern zählt der

Linearbeschleuniger an der Stanford University (Kalifornien) zu den größten

der Welt. Hier können Elektronen auf Energien von bis zu 50 Gigaelektronenvolt

(50 Milliarden Elektronenvolt) gebracht werden.

Neben dem Linearbeschleuniger gibt es noch

die Zirkularbeschleuniger. Bei diesen Kreisbeschleunigern werden die

beschleunigten Teilchen auf kreisartige Bahnen geführt und können auf diese

Weise ein oder mehrere elektrische Felder fast beliebig oft durchlaufen. Bei den

Kreisbeschleunigern unterscheidet man drei verschiedene Arten. Da wäre zum

einen das von amerikanischen Physiker Ernest O. Lawrence entwickelte Zyklotron.

Lawrence erhielt 1939 für diese Entwicklung auch den Physik-Nobelpreis. Das

Zyklotron ähnelt vom Arbeitsprinzip her einem Linearbeschleuniger. Die Bahn,

auf der sich die Teilchen bewegen sind jedoch entweder kreisförmig oder zu

einer Spirale geformt.

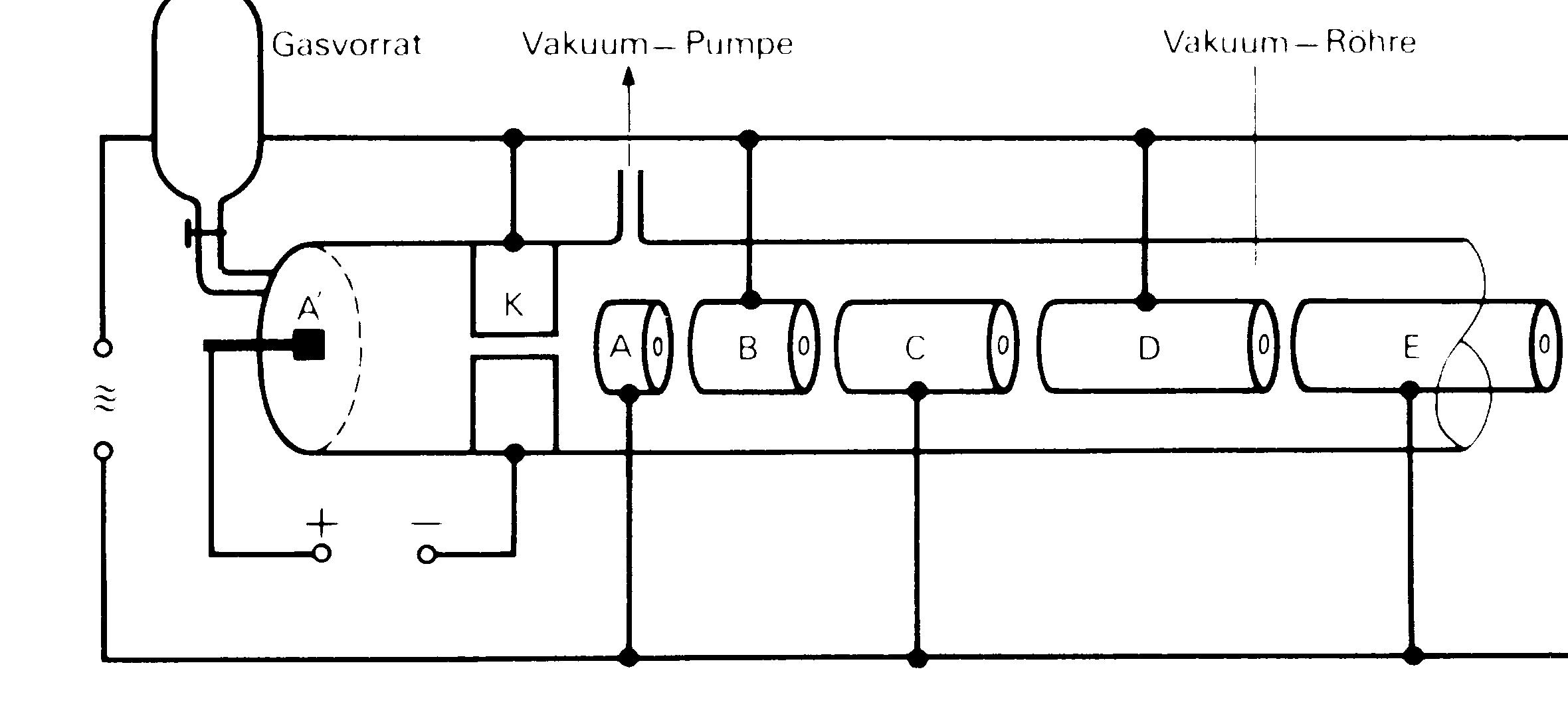

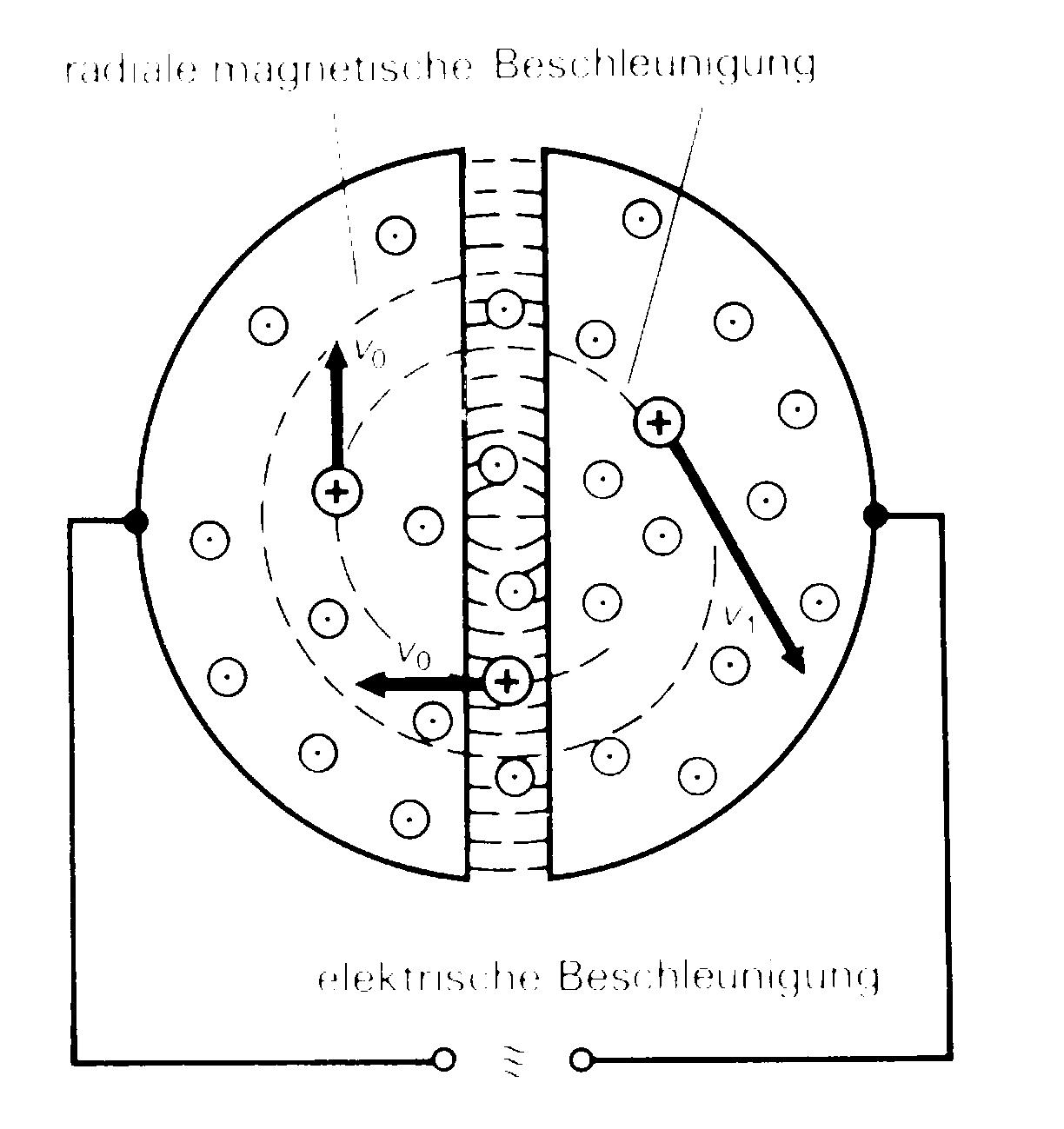

Mit Hilfe eines Elektromagneten erzeugt man ein Magnetfeld, welches senkrecht zu

den Flugbahnen der Teilchen verläuft. Dadurch werden die Teilchen auf der gekrümmten

Bahn gehalten. Zwischen den Polschuhen des Magneten liegt die Vakuumkammer, in

der die Beschleunigung stattfindet. Dort befinden sich zwei halbkreisförmige

Elektroden, die sogenannten Duanten. Sie sehen im Querschnitt wie der Buchstabe

D aus und werden deshalb auch D's (oder Dees) genannt. Sie sind mit der geraden

Linie aneinandergesetzt: d D. Bei jedem durchfließen der Lücken

zwischen den Dees werden sie beschleunigt. Während die Teilchen mehr und mehr

Energie aufnehmen wird zwangsläufig auch der Durchmesser der spiralförmigen

Bahn immer weiter. Schließlich gelangen sie an den Rand des Beschleunigers und

verlassen ihn.

Die Beschleunigung der Teilchen wird durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Je

näher die Geschwindigkeit der Teilchen an die der Lichtgeschwindigkeit heran

kommt, desto drastischer nimmt ihre Masse zu. Nach Einsteins Relativitätstheorie

wäre die Masse eines Teilchens bei Lichtgeschwindigkeit unendlich groß. In den

ersten Zyklotronen kamen die Beschleunigungsstöße in der Lücke der Dees zum

jeweils zum falschen Zeitpunkt. Im Zusammenhang mit diesem Problem entwickelten

der russische Physiker Wladimir Weksler und der amerikanische Physiker Edwin MC

Millan das sogenannte Synchrozyklotron.

Dieses Synchrozyklotron arbeitet nach einem frequenzmodulierten Prinzip.

Durch das automatische Steuern der

Generatoren für die Radiofrequenz zum Beschleunigen der Teilchen kamen die

Beschleunigungsstöße jeweils im richtigen Takt. Den Frequenztakt verlangsamt

man in dem Maß, in dem die Masse der Teilchen zunimmt. Für höhere maximalen

Energien muss logischerweise das Synchrozyklotron auch größer werden, denn die

Radien der Teilchen nehmen ja mit höherer Energie zu.

Im derzeit leistungsstärksten Zyklotron in der Universität von Michigan (USA)

erreichen die Atomkerne etwa 8 Gigaelektronenvolt.

Anhand der folgenden Abbildung kann man den Wechsel von Beschleunigung und

Lenkung der Ionen im Zyklotron erkennen:

Neben dem eben beschriebenen Zyklotron

gibt es bei den Teilchenbeschleunigern noch das sogenannte Betatron. Das

Betatron wurde dazu entwickelt, um auch Elektronen stark beschleunigen zu können.

Da die Masse der Elektronen beim Beschleunigen schon bei relativ geringen

Energien drastisch ansteigt musste etwas anderes gefunden werden als das

Zyklotron. Bei einer Energie von einem MeV hat eine Elektron bereits eine

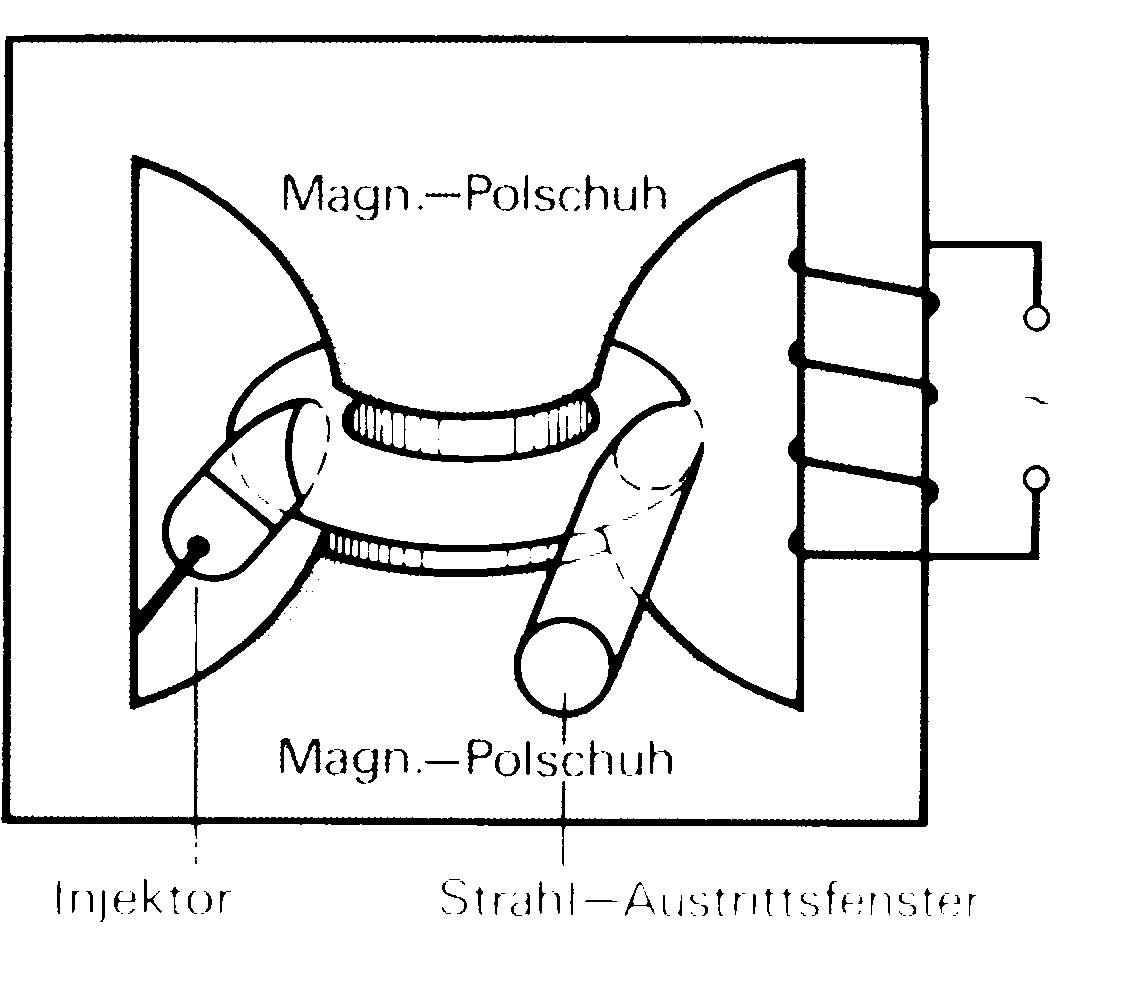

dreimal so große Masse wie ein ruhendes Elektron. Das Betatron besteht aus

einer Vakuumkammer, die aus zwei Hälften einer abgeflachten Kugel

zusammengesetzt ist und sich zwischen den Polen eines Magneten befindet. Die

Elektronen werden auch hier durch ein Magnetfeld (Führungsfeld) auf ihrer

Kreisbahn gehalten. Dieser Elektromagnet wird mit Wechselstrom betrieben. Die

Elektronen werden durch die Kräfte, die von den Änderungen des magnetischen

Flusses entlang der Kreisbahn herrühren, beschleunigt. Führungsfeld und

magnetischer Fluss werden dabei so variiert, dass der Radius der

Elektronenbahnen immer gleich bleibt.

Kaum anders arbeitet das Synchrotron,

hierbei werden die Teilchen jedoch vor dem Eintritt in den Kreisring schon auf

Energien von einigen Millionen Elektronenvolt gebracht. Innerhalb des

Kreisringes werden sie dann an einem oder an mehreren Punkten bei jedem Umlauf

weiter beschleunigt. Um sie bei dieser Beschleunigung auf der Kreisbahn zu

halten muß das Magnetfeld entsprechend ihrer Energiezunahme verstärkt werden.

Schon nach wenigen Sekunden treten die mit Energien von über einem

Gigaelektronenvolt geladenen Teilchen aus. Man kann sie entweder direkt bei

Experimenten verwenden oder man beschießt mit ihnen Substanzen, aus denen sie

bestimmte Elementarteilchen herausschlagen können. Beschleuniger, die nach dem

Prinzip des Synchrotrons arbeiten kann man sowohl für Protonen als auch für

Elektronen verwenden. Die größten Anlagen dieses Typs sind allerdings

Protonenbeschleuniger.

Teilchenbeschleuniger finden jedoch nicht nur in der Physik Anwendung, sondern

auch in der Medizin. 1997/98 kooperierten physikalische und medizinische

Forschungslabore bei der Nutzung der von Teilchenbeschleunigern erzeugten

Synchronstrahlung insbesondere bei der Behandlung von Krebskranken. Die

Bestrahlung mit Hilfe schwerer Ionen hat den Vorteil, daß dabei kein gesundes

Gewebe zerstört wird. Da schwere Ionen sehr tief in Gewebe eindringen können

und ihr Strahl sich mit zunehmender Tiefe intensiviert wird nur der Tumor nicht

aber gesundes Gewebe zerstört. Einziger Nachteil dieser Art der Behandlung sind

die immens hohen Kosten, die etwa um die 30.000,- DM liegen.

Mit Hilfe der Neutronen-Strahlen können sogenannte Oberflächentumore behandelt

werden.

Die Protonen-Bestrahlung wird zur Behandlung von Augentumoren eingesetzt; ist

jedoch für jeden schnell wachsenden Tumor einsetzbar. Die Kosten für eine

Behandlung liegen bei etwa 20.000,- DM.

Und das alles nur um

herauszufinden, was die Welt im innersten zusammenhält...

Ich habe keine Note auf diese

Ausarbeitung bekommen (Physik GK | Jahrgangsstufe 12/II)

© by Robert

Vater, 1999

Layout by Robert

Vater, 2000

Korrigiert von: [Herr Schotte]